ここでは路面電車に関する用語の解説をします。投稿記事に登場するごとに追加・変更していきます。

私が解説していくから、よろしゅう頼むで。

さ行

サイドポール

サイドポールとは、道路脇に設けられた架線柱をいう。

軌道建設規程第12条によると、特別な理由がない限り、架線柱はサイドポールとすることが規定されており、しかも、車道と歩道の区別がある道路については、歩道の車道側に建てることが規定されている。この意図としては、軌道法及び関連法令が制定された頃は、センターポールが都市の美観を妨げ、道路交通の障害となると考えられたため、それを避けるために規定されている。

実際に、道路に車が増え始めた昭和の初め頃から設置が進み、電柱と兼用して設置されることも多く、車の通行にも邪魔にならないことから、日本の道路事情に合致していた。

ただし、スパンワイヤーを用いて、架線を張る必要が生じるので、道路の上は蜘蛛の巣が張ったようになり、景観は悪くなる。最近は電線の地下化により電柱が減少したこと等により、センターポールに転換しているところも多い。

日本の路面電車ではよく見る架線柱やけど、線だらけになるんが難点やな。

センターポール

センターポールとは、道路(軌道)中央に設けられた架線柱をいう。路面電車創成期によく用いられた方式であり、最近になり再び導入されつつある方式でもある。

センターポールを採用することにより、架線による景観悪化が防ぐことができる。また、車のドライバーに対し、軌道敷内進入を精神的に防止することができる。

宇都宮、豊橋、岡山や鹿児島では架線柱のセンターポール率が高いから、多くのセンターポールを見ることができるで。

た行

ダイヤモンドクロッシング

ダイヤモンドクロッシング(Diamond crossing)とは平面交差において、菱形に交差するクロッシングをいう1。

交差する一方の2本のレールと他方の2本のレールで菱形を形作り、ダイヤモンドのように見えるから、ダイヤモンドクロッシングって言うんやで。

今、日本の路面電車でダイヤモンドクロッシングがあるのはどこなの?

松山に2箇所、高知に1箇所やな。営業前やったら、広島の稲荷町交差点にもあるわ。

(No Photo)

平面交差・広島電鉄・稲荷町交差点

今度、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんのところに行ったら、見に行こう。相生通りと駅前通りの交差点ね。

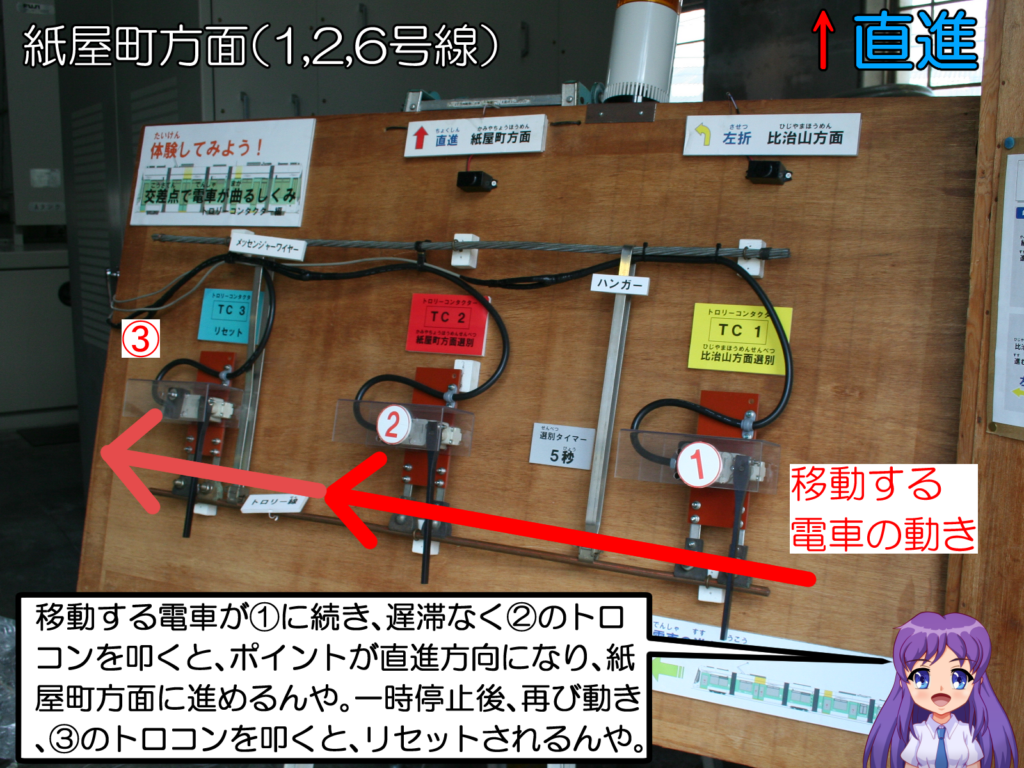

トロリーコンタクター(トロコン)

トロリーコンタクターとは路面電車の分岐点におけるポイントや信号機を操作するために、架線に取り付けられた装置であり、トロコンと省略されることがある。

トロリーコンタクターを最初に始めたのは大阪市電とされており、1950年(昭和25年)9月に空心町ニ丁目に試験的に設置されたのが始まりである。大阪市電における目的は(分岐部分のポイントの)保安度の向上と経費節減である。

このトロリーコンタクターの特徴は以下の通りである。

(1)操作が容易で、乗務員は正面信号だけ見ればいいこと。

(2)能率的で保安度が高いこと。

(3)設備が簡単で保守が容易なこと。

(4)適用範囲が広いこと。2

大阪市電では分岐部分のポイント操作を無人・自動化するために、トロリーコンタクターを導入し、その有用性から各地の路面電車に拡がり、現在では多くの路面電車事業者で分岐部分のポイント操作や信号操作による優先進行等に用いられている。

私が大濱平面交差でトロコンに触れたんは、赤色信号開始点と赤色信号終了点にトロコンを設置し、開始点に信号をONにするトロコンを、終了点にOFFにするトロコンを用意すれば、同じことができるからやで。まあ、集電装置がトロリーポールやったらできへんけどな。