番外編~阪堺電気軌道・阪堺線・浜寺駅前の架線柱

今回は、番外編として、2025年現在における阪堺電気軌道・阪堺線の終点(南端)部分・浜寺駅前停留所付近にある軌道とその架線柱の位置について、公文書、書物及び現地に残っている架線柱や境界標から考察した内容を記述します。一見、新阪堺電車と無関係に見えますが、『堺市史 続編 第2巻』でも記述された大浜平面交差の❝阪堺・新阪堺電車線交差問題❞や❝十六号線第二期工事❞1で見せた南海鉄道側の頑な態度の一端を理解できると思われます。

なお、阪堺線及び府道204号線については、社名や名称が時代によって変わりますが、ここでは前者を『阪堺電軌・阪堺線』とし、後者を『「旧26」』として表記します。また、新阪堺線については『新阪堺電車・新阪堺線』とします。

先生、いくらここが新阪堺研究所だからといって、新阪堺線まで定義しなくてもいいのでは?

さて、それはどうですかね。

阪堺電軌・阪堺線終点(南端)部分の架線柱の位置

先生、ほんま申し訳ないんやけど。わたしのわがまま聞いてくれへんやろか。

CHIKA、どうしたんですか?

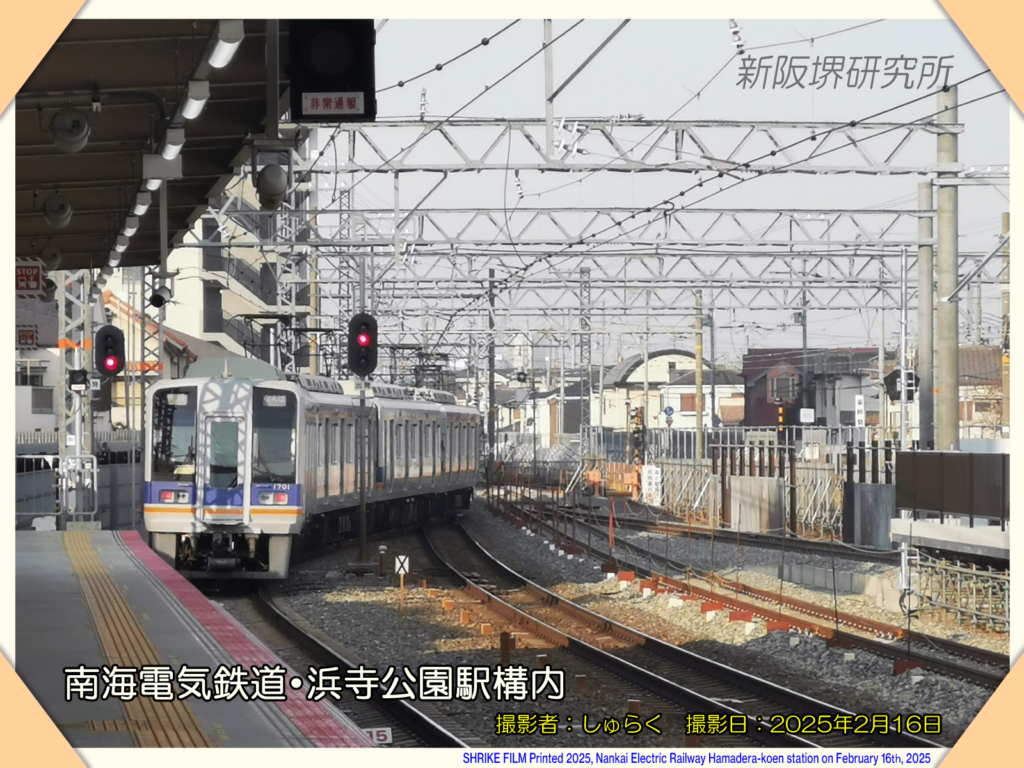

今、南海本線が石津川橋梁から羽衣駅手前まで高架化工事やってるやんか。それで工事が進むと、南海本線の跨線橋から浜寺駅前電停まで阪堺電軌・阪堺線の経路が変わるやん。せやから、今の浜寺駅前電停付近の変な架線柱が消える前にその謎を解いておきたいんや。新阪堺電車と関係なくて申し訳ないけど。

CHIKAちゃん、何が変なの?

浜寺駅前付近にある架線柱のほとんどが東側の道路をまたいどるだけやなく、浜寺駅前近くの二組の架線柱は更に旧26の歩道をまたいどるんや。何かおかしいやろ。

なるほど。では、その架線柱とその経緯について次の2点に関して、考察します。

1. 海道畑1号踏切付近から浜寺駅前にある架線柱が阪堺電軌・阪堺線東側の道路を跨いでいること。

2. 浜寺駅前電停終点付近の南端2つの架線柱「御浜72B」と「御浜73B」が「旧26」の歩道を跨いでいること。

あと、気づいたことを最後に述べたいと思います。

阪堺電軌・阪堺線東側道路を跨ぐ架線柱

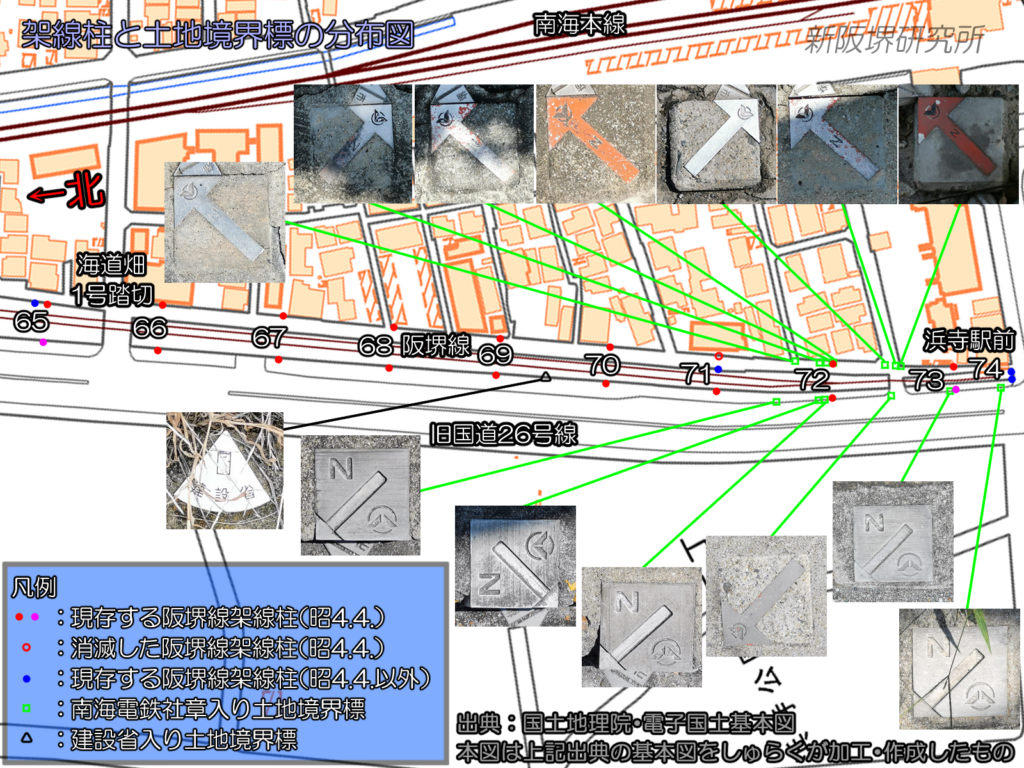

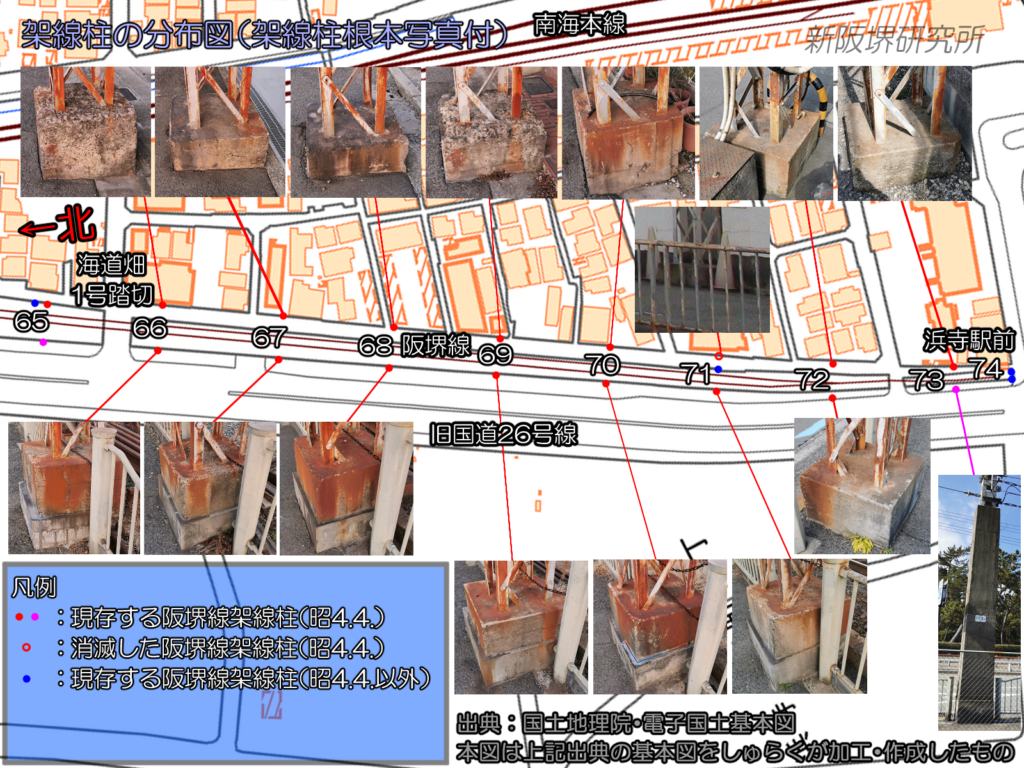

架線柱「御浜65~74(A・B)」について

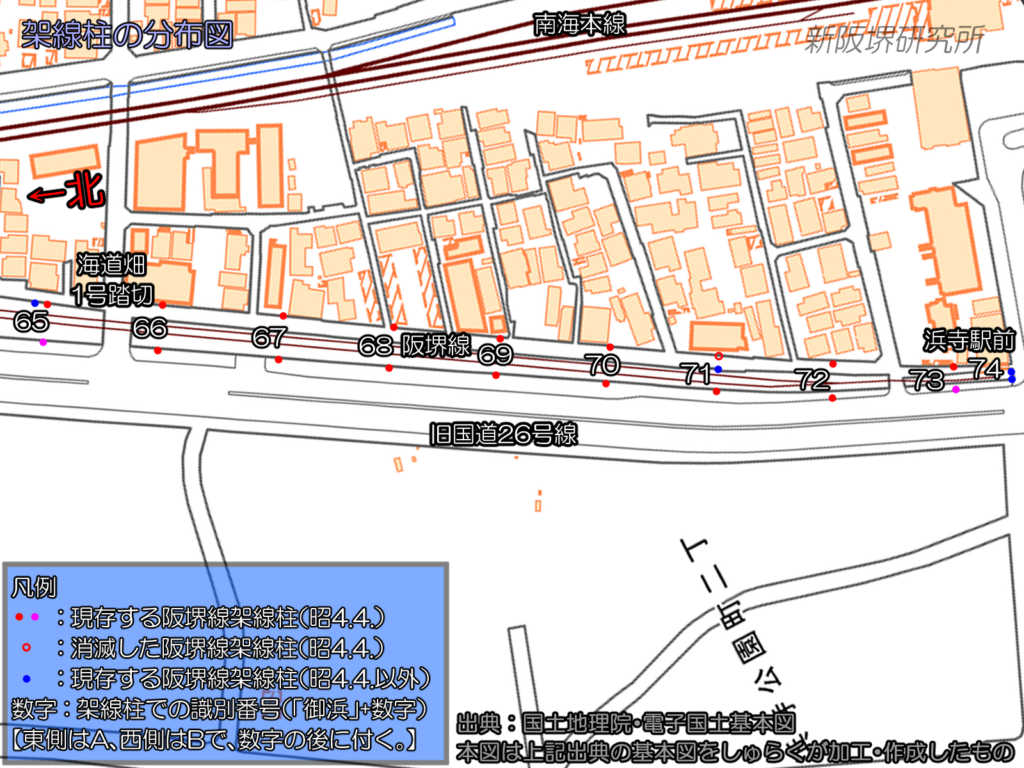

まず、海道畑1号踏切付近~浜寺駅前電停間の架線柱について述べていきます。当該架線柱は「御浜65A」「御浜65B」~「御浜74A」「御浜74B」と識別されており、「御浜65A」が2本あるのを除き、各識別は1本ずつあてられています。このナンバリングは御陵前交差点にある新設軌道(専用軌道)の出口にある架線柱を「御浜1A」「御浜1B」とし、浜寺駅前電停に向かうごとに1つずつカウントアップしています。「A」は阪堺電軌・阪堺線東側(浜寺駅前方向に向かう線路側)、「B」は同阪堺線西側(大阪市方面に向かう線路側)につけられています。

次に、架線柱の位置は「御浜65A」「御浜65B」は鉄道用地の端に架線柱がありますが、それを除く海道畑1号踏切以南の架線柱については、東側のAの架線柱は「御浜71A」を除き、道路端にあり、西側のBの架線柱は「御浜72B」と「御浜73B」が「旧26」の歩道と車道の間にあり、それ以外のものは鉄道用地の外の「旧26」の歩道の端にあります。

なお、上記の多くの架線柱が「昭.4.4」が識別票に記述されており、そのうち、図1にある赤い●の架線柱は鉄柱であり、同区間の架線柱の多くを占めます。これらの架線柱は角(L)鋼組合せ四角鉄柱2の架線柱となっています。

ピンクの●の架線柱も赤い●と同様に、「昭.04.4」が識別票に記述されていますが、赤い●とは異なり、「御浜65B」はコンクリート柱、「御浜73B」は上部は鉄柱、下部はコンクリート柱で構成されています。

なお、青い●の架線柱については、2つある「御浜65A」のうち、大阪市側のものには年月の識別はなく、「御浜74A・B」は「昭.40.5」、「御浜71A」は「平.30.7」が識別票に記述されています。

なお、「御浜71A」は元々、他の赤い●の架線柱と同様、道路端にあったことがわかっています。(写真5参照、当時の位置は図1の赤い○となります。)

「御浜71A」は後ろに写っている建物がその後解体され、駐車場となり、邪魔になったから、現在の位置に新しい架線柱を建てたと思うよ。

併用軌道である海道畑1号踏切以南

次に、「御浜65A」「御浜65B」~「御浜74A」「御浜74B」と識別されている架線柱の間にある軌道が併用軌道であることを示します。

えっ!あの区間は専用軌道とちゃうん!?

CHIKAちゃん、とりあえず、説明を聞きんさい。

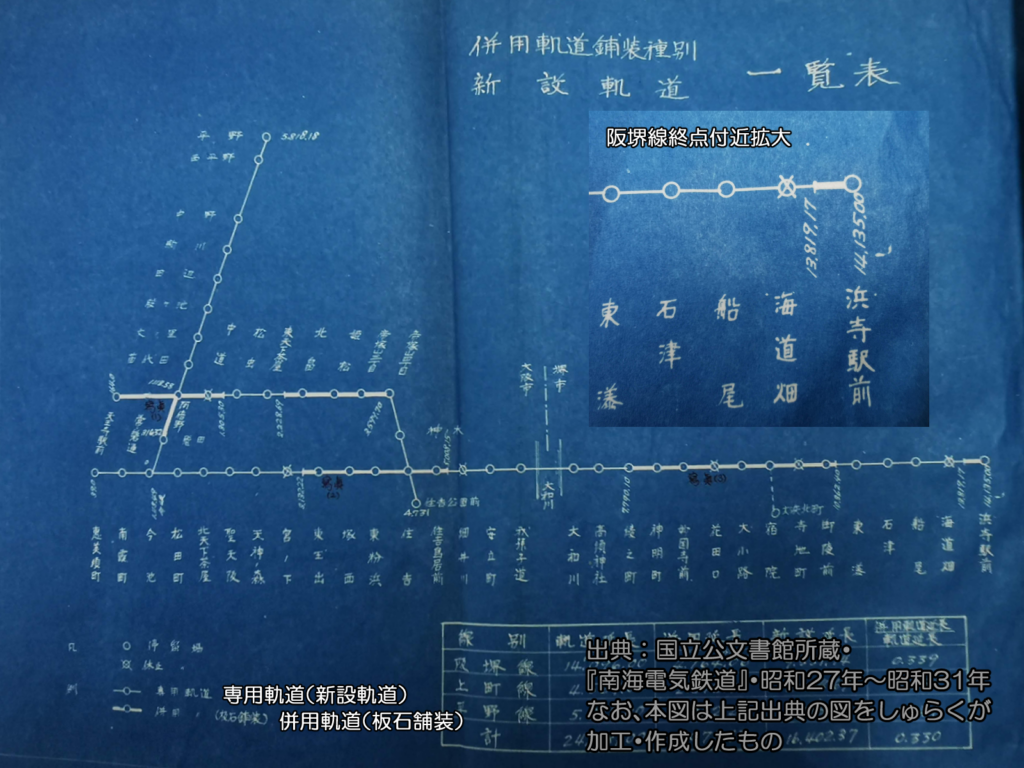

引用する資料は1952年(昭和27年)5月7日付、車甲第279号、『車輌設計変更認可並びに特別設計許可申請書に対する追伸書』に添付されていた第1号図「併用及び専用軌道区別図」(下記図2)3です。当時の軌道線である阪堺線、上町線及び平野線の併用軌道と専用軌道(新設軌道)を表した路線図となっています。

図2では当時の阪堺線の起点から13.81917kmから終点の14.13500kmまでが併用軌道と明記されています。終点は2025年現在も当時と変わらないので、終点から約316mの区間は併用軌道ということになり、実際の地図で測定したところ、海道畑1号踏切から浜寺駅前電停までが併用軌道となっています。

ちょっと待ってな。わたしの資料も見てみるわ。あっ!ほんまや。『日本の路面電車ハンドブック2018年版』*1でも併用軌道になっとるわ。

*1)『日本の路面電車ハンドブック2018年版』より4

旧阪堺電気軌道時代の浜寺駅前付近

では、時代を遡って併用軌道であることの傍証を加えていきます。

写真6の絵葉書は旧阪堺電気軌道時代の浜寺公園付近の阪堺線の様子です。写真6のとおり、阪堺電軌・阪堺線は道路の中央に敷設されており、敷石のある併用軌道であったことがわかります。

この併用軌道はどの道路の上ですか。

後述しますが、旧紀州街道です。

でも、このときの架線柱は木柱なんやな。

この木柱に代わって、建植された鉄柱・架線柱の多くが2025年現在も残っています。

併用軌道に建植された架線柱

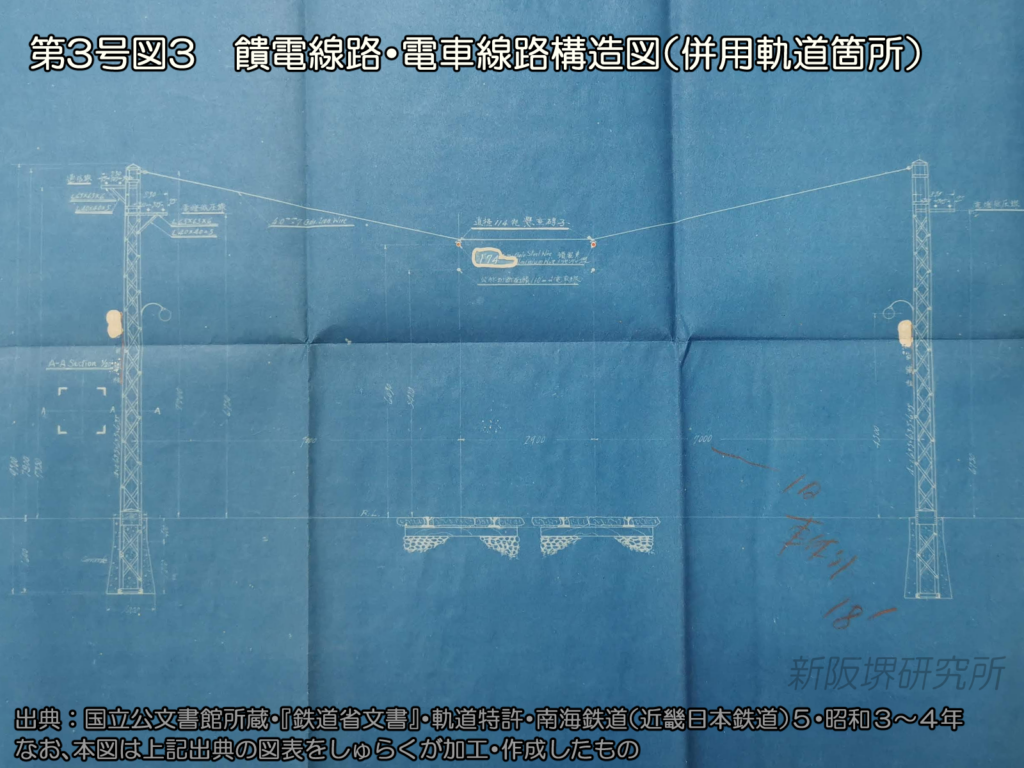

『南海鉄道発達史』によると、「御浜1A」「御浜1B」~「御浜74A」「御浜74B」の箇所にあたる御陵前~浜寺間について、1929年(昭和4年)12月に改良工事として、直接架線式をシングル・カテナリー式に変更しています。この際、架線柱が木柱から鉄柱になっており、新設軌道(文献中では専用軌道)では溝形組合せ二脚鉄柱、併用軌道では角鋼組四角鉄柱に変更されています。5

また、1928年(昭和3年)12月31日付、甲第1162号、『工事方法書中變更御認可申請』によると、御陵前交差点から浜寺駅前電停までの区間は❝今般阪堺線御陵前、濱寺驛前兩停留所間ニ於テ支持物變更❞すること等を申請し、1929年(昭和4年)4月24日付、監第1250号、『南海電気工事方法変更の件』で認可されています。その主な内容は『南海鉄道発達史』で記述されたとおり、当該区間の架線柱について、木柱から鉄柱に変更するものであり、鉄柱は側柱式(サイドポール式)が採られていました。6

この認可年月が御陵前交差点以南の多くの架線柱の識別に記述されている年月と思われ、『南海鉄道発達史』では竣工年月が記述されていると思われます。

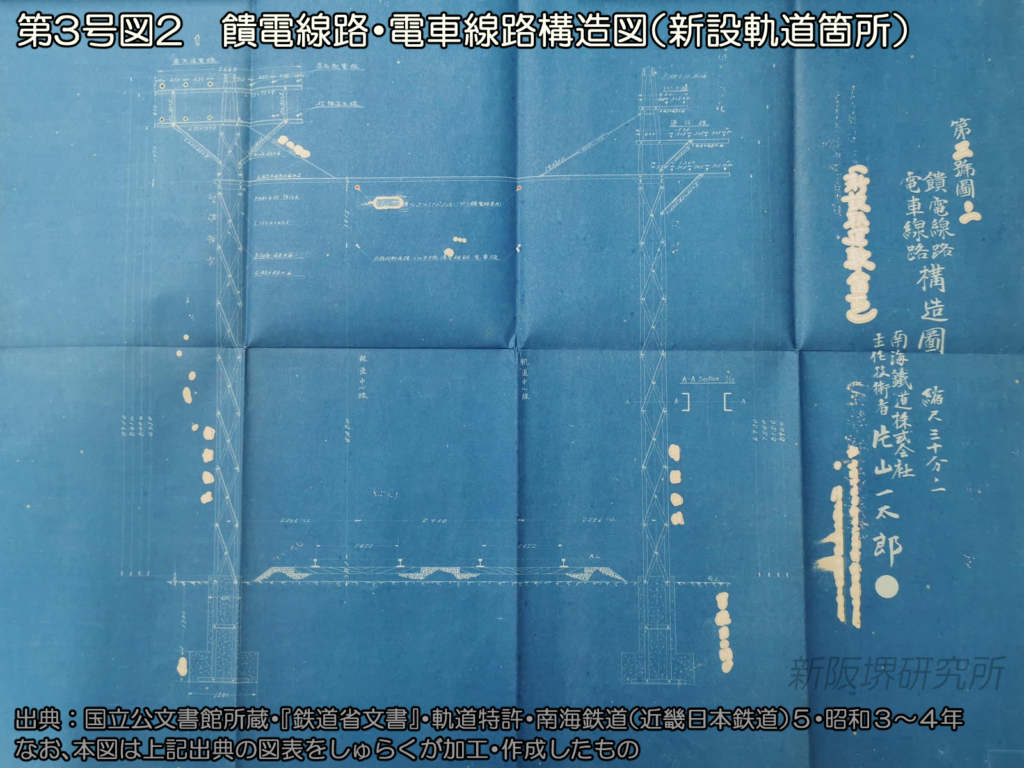

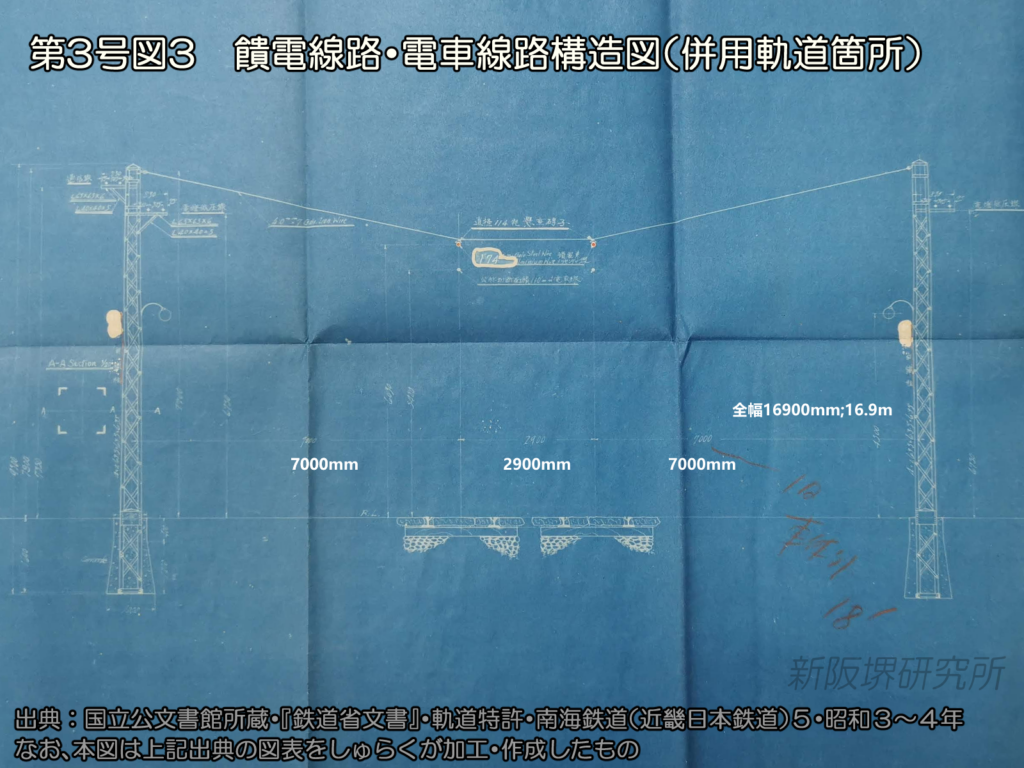

甲第1162号の工事方法書によると、『南海鉄道発達史』にもあるとおり、架線柱は以下の2種類があります。

- 併用軌道用(図3参照)

角(L)鋼組合せ四角鉄柱(①) - 新設軌道用(いわゆる専用軌道)用(図4参照)

溝型(凵)鋼組合せニ脚鉄柱(②)7

以下にその構造図(図3及び図4)を示します。

「御浜65」~「御陵74」の赤い●の架線柱は写真7のとおり、角(L)鋼組合せ四角鉄柱鉄柱(①)であり、併用軌道上に建てられた架線柱であることがわかります。

ピンクの●の架線柱はどういうことなんやろ。

ピンクの●の架線柱についての設計図はなく、後年改造、更新された可能性が考えられます。なお、「御浜73B」については後述します。

なお、「御浜65」~「御陵74」を除く御陵前交差点から浜寺駅前電停間にある「御浜1」~「御浜64」の「昭.4.4」の鉄柱は溝型(凵)鋼組合せニ脚鉄柱(②)であり、新設軌道の架線柱という公文書の内容と一致しており、前述の海道畑1号踏切付近以南の架線柱が併用軌道のものであることを補足しています。

地図及び空中写真の傍証

更に、「旧26」が開通する前の地図及び空中写真から、浜寺公園周辺の阪堺電軌・阪堺線が併用軌道であることを確認することにします。

なお、阪堺電軌・阪堺線は1911年(明治44年)12月1日に恵美須町~大小路(市之町)間が開業し、1912年(明治45年)4月1日に浜寺(浜寺駅前)まで開通しました8。阪堺電軌・阪堺線は多くの場所で、旧紀州街道と並行して新設軌道(専用軌道)が、一部区間の住吉大社付近、旧堺市街の大道筋及び浜寺公園付近については併用軌道が敷設されました。

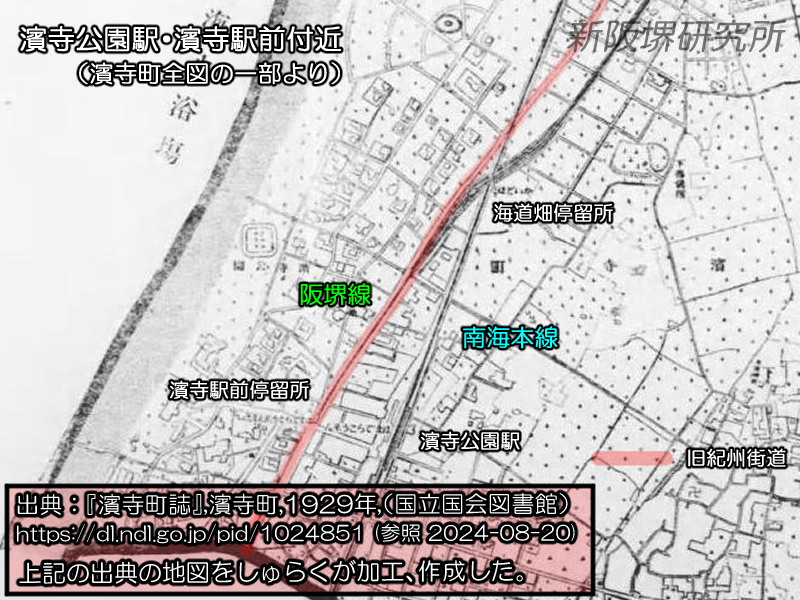

浜寺公園周辺の地図及び空中写真

図5は1929年(昭和4年)に発行された『濱寺町誌』にある「濱寺町全図」の一部です。この地図において、旧紀州街道は海道畑電停付近より阪堺電軌・阪堺線(当時は南海阪堺線)と並行し、南海本線跨線橋以南で両者は合流し、阪堺電軌・阪堺線が旧紀州街道上に敷設されており、「御浜65」~「御陵74」にあたる区間が併用軌道であることが示されています。9

そういえば、乗降客が多そうな場所は併用軌道になっているし、その道は全て旧紀州街道だね。

「旧26」は、旧紀州街道に代わる道路として国道十六号線として計画・建設されました。「旧26」は旧紀州街道に並行して建設され、浜寺公園付近ではルートが旧紀州街道と旧26が隣接するように建設されました。

図6は「旧26」開通前にあたる浜寺公園付近の1928年(昭和3年)の空中写真と電子国土基本図(2024年9月8日閲覧)との比較したものです。この図6を見ると、旧紀州街道と「旧26」が隣接している様子がわかります。

また、1928年(昭和3年)当時の旧紀州街道にあたる部分に対して、現在の阪堺線の軌道敷と同線の東側の道路がほぼ一致することがわかります。ただし、浜寺駅前電停付近については、旧紀州街道の西側が「旧26」と重なっており、「旧26」に一部吸収されているのがわかります。

鉄柱の架線柱は旧紀州街道の路端に建てられたため、旧紀州街道東側の架線柱のほとんどが阪堺線の東側道路の端に残ったものと思われます。旧紀州街道西側の架線柱については後述します。

図7は浜寺公園付近の1942年(昭和17年)の空中写真と電子国土基本図(2024年9月8日閲覧)との比較したものです。今日において「旧26」と呼ばれている国道十六号線開通後の空中写真は、電子国土基本図とほぼ同じとなっており、「旧26」と阪堺線周辺の道路は第2次世界大戦前の時点で、2025年現在の姿とほぼ同じになったと思われます。

つまり、浜寺駅前電停付近では旧紀州街道の一部が「旧26」の敷地になったものと思われます。

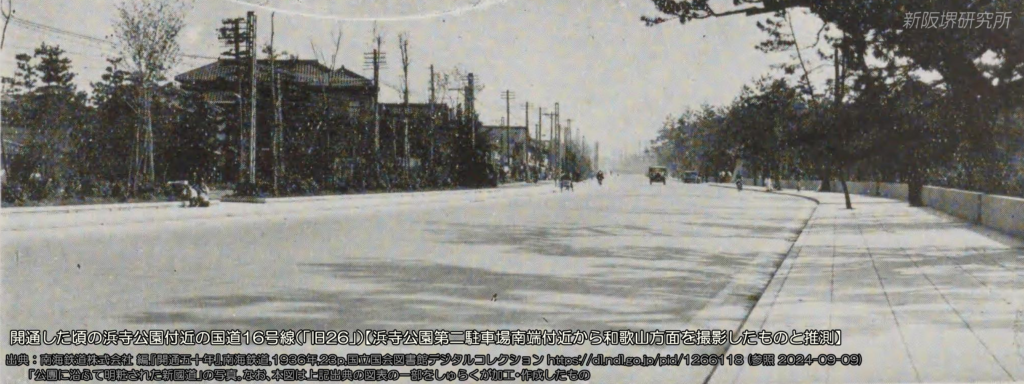

国道十六号線完成時の写真からわかること

写真9は開通した頃の浜寺公園付近の「旧26」10であり、写真左側は阪堺電軌・阪堺線であり、西側の架線柱は「旧26」の歩道上にあることがわかります。また、その架線柱にはVトラスビームはなく、前述の図3の構造図のとおりにスパン線ビームで竣工されたことがわかります。

なお、1957年(昭和32年)に発行された『南海70年のあゆみ』には当時の浜寺駅前電停の写真があり、「御浜73A」及び「御浜73B」の架線柱にVトラスビームがある11ため、1938年(昭和13年)から1957年(昭和32年)の間にVトラスビームが設置されたものと思われます。また、「御浜74A」及び「御浜74B」がないことも確認できます。

以上のことから、当該区間は併用軌道であり、大道筋と同じように線路と道路をリザベーション方式で分離しているものと思われます。

なるほど、元々旧紀州街道上に敷設された併用軌道やったから、2本のサイドポールとして建てられ、後でその2つのサイドポールをVトラスビームで結び、1組とし、軌道と道路をリザベーション方式で分離したから、あの東側の道路を跨いだ架線柱ができたんやな。

でも、2番目の「旧26」の歩道を跨いどる架線柱がある理由はまだわからんよ。

では、次に「旧26」の歩道を跨ぐ架線柱について考察します。

「旧26」歩道を跨ぐ架線柱

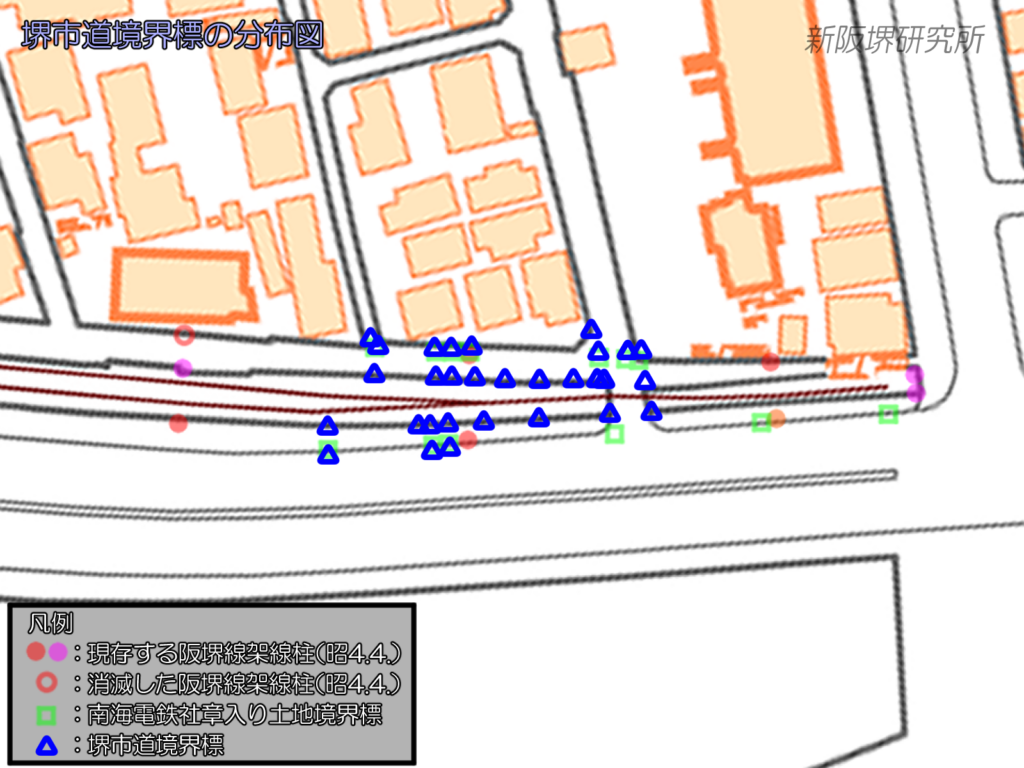

まず、阪堺電気軌道阪堺線の浜寺駅前電停付近には多くの土地境界標があります。土地境界標は土地の境界を示すものであり、土地の所有者を示すものでもあります。まず、その土地境界標について、述べていきます。

「旧26」に残る土地境界標

図8に示すとおり、浜寺駅前電停周辺には南海電鉄の土地境界標が多数あります。その場所は「旧26」の幅員が狭くなる箇所(架線柱71A・Bから架線柱74A・Bまでの間)であり、そこにある土地境界標には南海電気鉄道の2代目社章が刻まれており、土地境界標内が南海電気鉄道もしくは南海グループの土地であることを示しています。

このうち、阪堺電軌・阪堺線西側にある土地境界標は「旧26」の歩道と車道の境目にあり、この境目の内側に「御浜72B」と「御浜73B」の架線柱があります。

つまり、浜寺駅前電停付近の歩道は国や大阪府の土地ではなく、南海の土地であり、そこを歩道として利用しているということかな。

南海の土地なら、そこに架線柱があってもおかしくはないんやけど、なんでそんなことになっとるん?

では、土地境界標が設置された経緯を「旧26」である国道十六号線の建設の状況と交えて、考察します。

「旧26」の敷設経緯

旧紀州街道に代わる幹線道路として計画

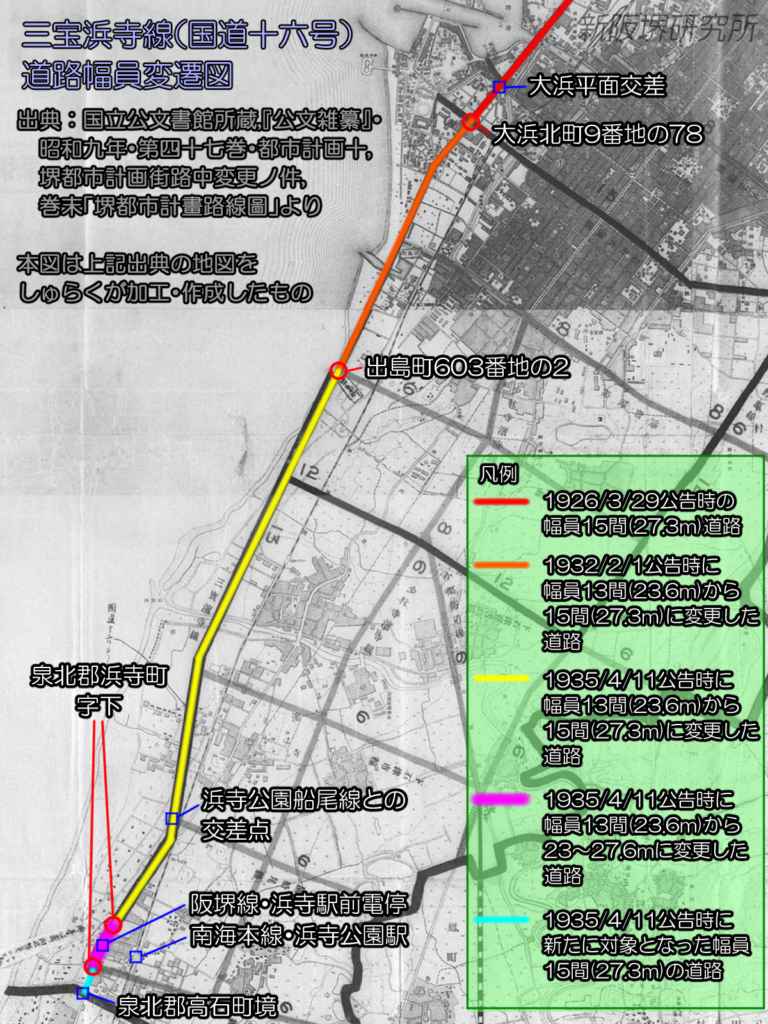

現在、「旧26」と呼ばれる道路は旧紀州街道に代わる国道十六号改修事業として、大阪と和歌山間を結ぶ自動車も通行できる道路として、計画・建設されたものです。そのうち、堺市内及び泉北郡浜寺町については、堺都市計画道路の1等大路第3類第1号線「三宝浜寺線」として、内閣に認可され、そのほとんどの部分が「旧26」と重複しています。

1926年(大正15年)3月29日に公告された内容では、堺市内における三宝浜寺線は大阪市境の大和川から大浜北町9番地の78まで(図8中の赤線)が幅員15間(27.3m)で計画され、同地点以南については幅員13間(23.6m)で計画されていました。12

その後、計画が変更され、1932年(昭和7年)2月1日に公告された内容では、大浜北町9番地の78から出島603番地の2まで(図8中の橙線)が幅員13間(23.6m)から15間(27.3m)に変更され13、1934年(昭和9年)12月17日に公告された内容では、三宝浜寺線の南側の終点が泉北郡高石町境まで幅員15間(27.3m)で延長し(図8中の青線)、南側の浜寺公園付近(図8中の桃線)を除き、幅員13間(23.6m)から15間(27.3m)に変更される(図8中の黄線)計画となりました。なお、図9中の桃線部分では幅員は23~27.6mとなりました14。この桃線部分に阪堺線浜寺駅前電停があります。

大浜北町9番地は大浜平面交差の近く、出島町603番地の2は湊ノ浜電停の場所、最後は浜寺駅前電停の近く、何か「旧26」の幅員15間と新阪堺電車・新阪堺線の延長がシンクロしとるような気がするね。気のせいかいね。

「旧26」の幅員が15間(27.3m)となった経緯

ここで、一旦新阪堺電車の堺~浜寺間の特許線に関する事項を述べます。

先生、いくら新阪堺研究所やからゆうて、新阪堺電車を無理やり入れんでもええんちゃう。

CHIKAちゃん、いいから聞きんさい。

前述の1926年(大正15年)3月29日の公告後の1928年(昭和3年)7月16日付、監第2171号により、堺市吾妻橋通3丁1番地より泉北郡浜寺町内堺都市計画・三宝浜寺線と浜寺公園船尾線との交差点付近に至る軌道特許を新阪堺電車が得ました。加えて、同日付の監第2172号により、大阪~堺間の特許線のうち、残された三宝車庫前以南のルートが変更され、新特許線とともに「旧26」上に新阪堺線が敷設されることとなりました。15

上記の特許認可より少し前、1927年(昭和2年)2月18日付、内務省14阪土第80号により、内務省が都市計画大阪地方委員会に対し、国道十六号線(「旧26」)の軌道敷設について諮問しました。そして、1927年(昭和2年)4月18日付、都市計画大阪地方委員会長の答申の追而書に❝追而本件軌道敷設ニ伴ヒ堺都市計画關係路線中其ノ幅員十三間ノ部分ハ之ヲ十五間ニ拡築セラレンコトヲ望ム❞が記載されました。16

これが「旧26」の幅員が15間(27.3m)になった要因と思われます。

なお、同答申では、❝終點ハ南海鐵道株式會社阪堺線ノ現存スル關係モアリ之ヲ堺都市計畫三寶濱寺線ト濱寺公園船尾線ノ交叉點附近ニ止メシムルコト❞17とあり、新阪堺電車・新阪堺線の堺~浜寺間の特許線終点の決定に影響を及ぼし、新阪堺電車が申請していた終点・泉北郡浜寺町大字下1011番地(浜寺公園正門付近)が、泉北郡浜寺町内堺都市計画・三宝浜寺線と浜寺公園船尾線との交差点付近となりました。この特許線終点が具体的な住所ではなく、交差点付近ということが後日の問題となります。

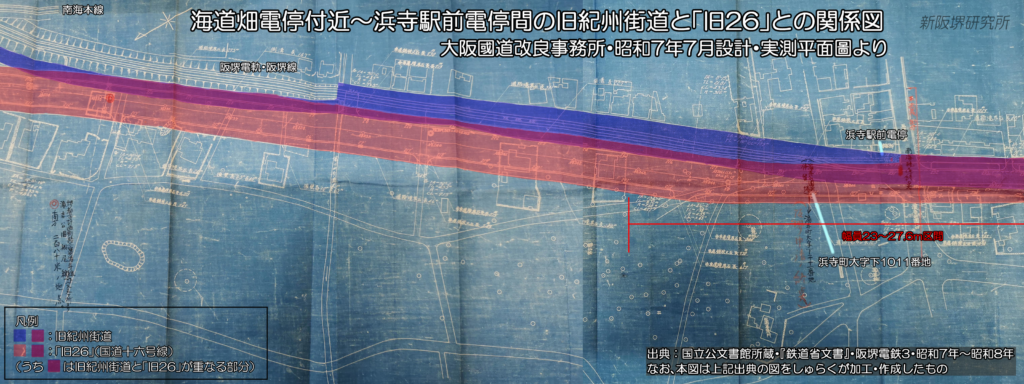

新阪堺電車は「旧26」に軌道敷設をするため、その新特許線の設計・工法等について、1928年(昭和3年)頃より❝其筋❞との協定を結んでいました18。浜寺公園付近の設計については、1933年(昭和8年)5月に鉄道・内務両大臣宛に提出された新阪堺電車の陳情書によると、「旧26」である国道十六号線(「旧26」)について❝內務當局ヨリ御內示ヲ受ケタル工事計畫ノ內容❞を見ると、❝今囘內務省ニ於テ確定サレタル實施設計ハ南海ノ阪堺線ハ從來通リノ道路ニ現存ノ儘國道ハ其西側ニ隣接倂行シテ新設サレ其中央ニ弊社線ヲ敷設セントスルモノニ有❞、❝十五間幅員ノ末端マテ國道線倂用約三哩ヲ同一方式ニヨツテ敷設スルモノニ有❞とあり19、阪堺電軌・阪堺線は旧紀州街道上の併用軌道のままとし、「旧26」は旧紀州街道の西側に隣接・併行した上で、幅員15間(27.3m)で新設することを新阪堺電車は知っており、「旧26」の設計上、大浜北町から浜寺公園正門付近(阪堺電軌・阪堺線浜寺駅前電停付近)までの約3マイル(4.8km)分について、道路中央に軌道敷設が可能なことも知っていました。

図10を見ると、「旧26」は旧紀州街道の西側の一部を飲み込むような形で建設され、飲み込んだ部分を「旧26」の歩道として設計されています。

空中写真でも推測できたけど、実際に「旧26」の東側の歩道は旧紀州街道にあたる部分だったんだね。

図10は大阪国道改良事務所により設計された実測平面図であり、これを新阪堺電車は知っていたようですが、南海鉄道は知らなかったようです。

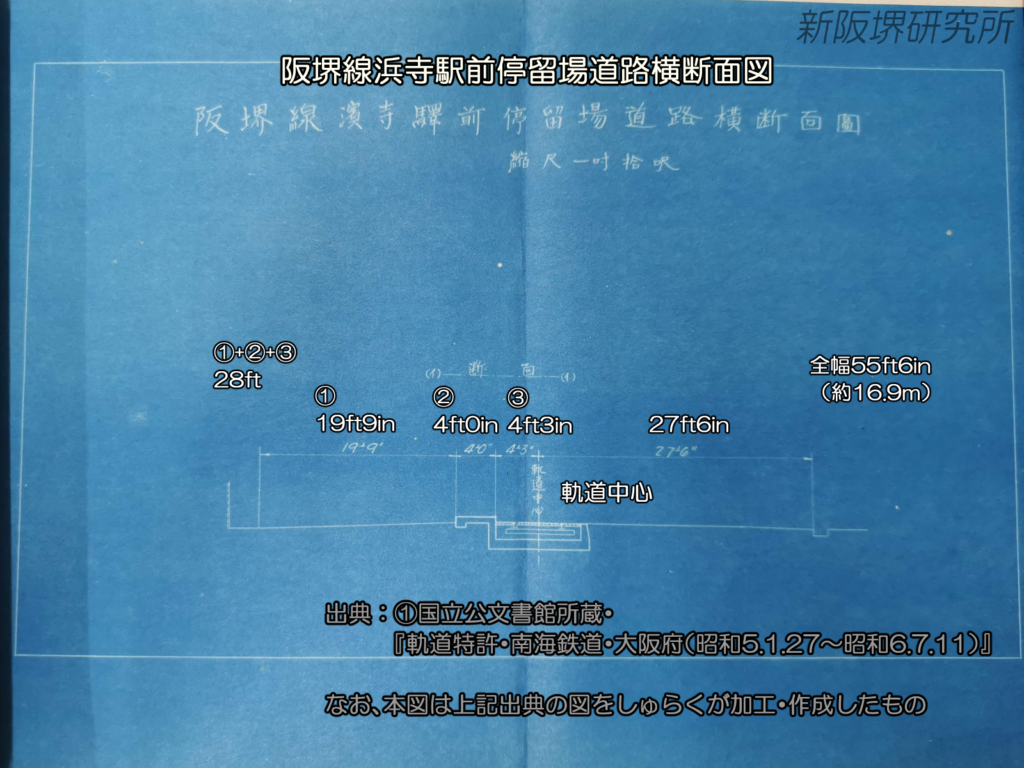

阪堺電軌・阪堺線浜寺駅前電停の変更工事

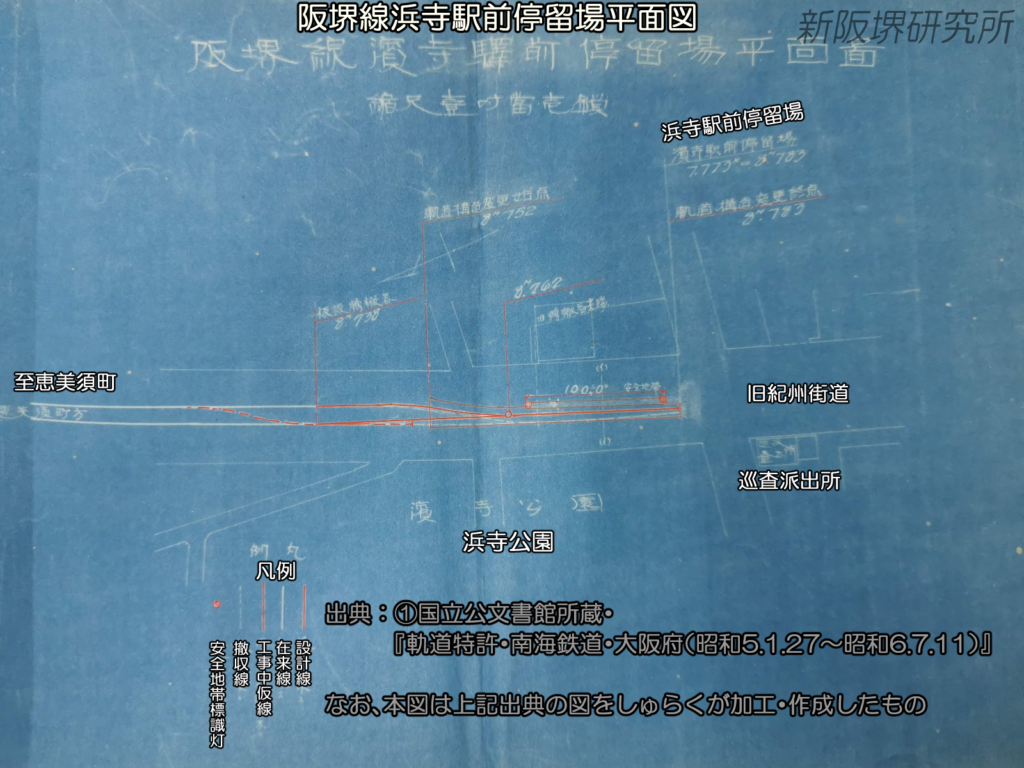

南海鉄道は前述の通り、1929年(昭和4年)に架線柱を鉄柱に変更しました。その変更後に浜寺駅前電停について、安全地帯新設を含めた工事を行っています。1929年(昭和4年)11月11日付、甲第1070号、『濱寺驛前停留場工事方法一部變更ノ義ニ付申請』を申請し、1930年(昭和5年)4月18日付、監第1391号により、鉄道・内務両大臣より認可20されました。

甲第1070号の付図である図11を参照すると、浜寺駅前電停の工事前、工事後とも道路中央にあるのが確認できます。ただし、工事後は少し東側に移動しています。なお、この道路は旧紀州街道です。

「旧26」開通を見越して、少し東側に移動させたのかもしれません。

新阪堺電車による堺~浜寺間特許線終点変更申請

新阪堺電車は1932年(昭和7年)8月19日付、発第631号、『軌道敷設起業目論見變更ノ義認可申請書』で堺~浜寺間の特許線の終点を浜寺町大字下1011番地に変更する申請を提出しました。前述の通り、「浜寺町大字下1011番地」は堺~浜寺間特許線で当初申請していた終点の場所です。21

おそらく、1932年(昭和7年)7月設計の「旧26」の図10と其筋に確認したうえで、申請したものと思われます。

これに対し、大阪府知事が1932年(昭和7年)10月6日付、道第1041号、『阪堺電鐵軌道起業目論見變更ニ關スル件副申』にて副申しており、その内容の要旨は以下の通りです。

大阪府知事の意見22

一、變更ニヨル延長區間ハ南海電鐵、阪堺線と併行シ其ノ終點ヲ同ウスルモ自ラ交通系統ヲ異ニシ大阪濱寺間ヲ一貫スル軌道トシテ沿線地域ノ發展ニ裨益スルモノト認ム

1. 変更による延長区間は南海鉄道・阪堺線と併行し、終点は同じではあるが、交通系統は異なり、大阪浜寺間を一貫する軌道であり、沿線地域の発展に役立つものと認める。

二、認可ニ際シテハ豫メ都市計畫委員會ニ諮問セラレ度

2. 認可に際しては、あらかじめ都市計画委員会に諮問してほしい。

大阪府から進達された申請を受け、内務省土木局道路課の意見の要旨は以下の通りです。

内務省土木局道路課の意見23

一、認可、但シ豫メ都市計畫大阪地方委員會ニ諮問スルコト

1. 認可。ただし、あらかじめ都市計画大阪地方委員会に諮問すること。

ニ、通牒、軌道敷設ノ爲要スル幅員三間ノ工事費ニ相當スル道路敷地ヲ會社ニ於テ提供スルコト

2. 通牒。軌道敷設のために要する幅員3間(約5.5m)の工事費に相当する道路敷地を会社で提供すること。

道路課の別紙の三、変化認可の事由には❝南海鐵道阪堺線ト阪堺電鐵堺濱寺間トハ全ク乘客ノ交通系統ヲ異ニシ❞、❝阪堺電鐵ノ營業政策ヨリ見ルモ現在ノ特許終點ニ於テハ大阪濱寺間直通運轉ノ重大使命ヲ完ウシエサルモノト認メラレルル❞とあり、大阪府知事の意見と同様に、南海鉄道の阪堺線と新阪堺電車の堺~浜寺間とは乗客の交通系統を全く異なり、新阪堺電車の営業政策から、現在の特許終点(三宝浜寺線と浜寺公園船尾線との交差点付近)では大阪~浜寺間直通運転の重大な使命を全うできないと認められるため、認可が妥当ということが記述されています。ただし、都市計画大阪地方委員会に諮問することが付記されました。24

浜寺公園は大阪府営の公園だから、アクセスが良くなるのは歓迎したかもしれないね。

内務省も併用軌道にできるように設計しとるし、道路建設の費用を新阪堺電車が一部負担するんやから、反対する理由はないわな。

当時の大阪府の考えとして、国道十六号線の大阪旧市域から浜寺町までの区間には全線路面軌道を敷設させる方針があったようですね。【註】

【註】1925年(大正14年)7月16日付、土第3547号、『軌道線路並工事方法變更ノ件副申』による25

つまり、大阪府・内務省とも新阪堺電車の終点が浜寺町大字下1011番地に変更されることに異議はないことがわかります。ただし、特許終点は都市計画大阪地方委員会の意見により決められた経緯から、都市計画大阪地方委員会に諮問されました。

これって、南海にとってだいぶんヤバいんじゃない。

この動きに南海鉄道は強く反発し、都市計画大阪地方委員会の委員に対し、『他會社電鐵ノ弊社濱寺公園驛前乘入ニ關スル陳情』を南海鉄道社長の手紙とともに提出し、新阪堺電車の終点変更に反対の陳情を行いました。26

その結果、南海鉄道の陳情が功を奏したのか、1933年(昭和8年)4月26日付、都委第46号、『答申』の内容は❝起業目論見變更ノ件ハ適當ナラスト認ム❞とされ、新阪堺電車の望みは叶えられませんでした。ただし、妥協案として、❝終點ヲ堺都市計畫街路三寳濱寺線ト濱寺公園船尾線トノ交叉點ヨリ南方二百八十米以內ノ地點トシ其ノ乘降場ヲ該地點以北ニ於テ道路敷地外ニ設置セシメタルルハ異存ナシ❞となり、新阪堺電車の終点は浜寺公園北門付近となりました。27

この時期は、浜寺公園の南海鉄道・海水浴場の南側に強力なライバルである阪和電気鉄道・海水浴場があり、海水浴客の奪い合いになっている上に、その南海鉄道・海水浴場の客を奪うかもしれない新阪堺電車が浜寺公園正門まで延伸されることは南海にとってぶっちゃけありえないことだからね。

この新阪堺電車の浜寺終点変更申請により、浜寺地区の延伸だけでなく、大浜平面交差の協議にも大きな影響を与えました。これらについては、別の機会に述べたいと思います。

なお、❝堺都市計畫街路三寳濱寺線中濱寺公園船尾線トノ交叉點ヨリ濱寺町大字下千十一番地地先ニ至ル間ハ軌道ヲ敷設セシメサル部分ト雖モ其ノ幅員ヲ二七米二七ニ擴張セラレムコトヲ望ム❞となったため、「旧26」の幅員は軌道を敷設させない部分も15間(27.3m)となりました。28

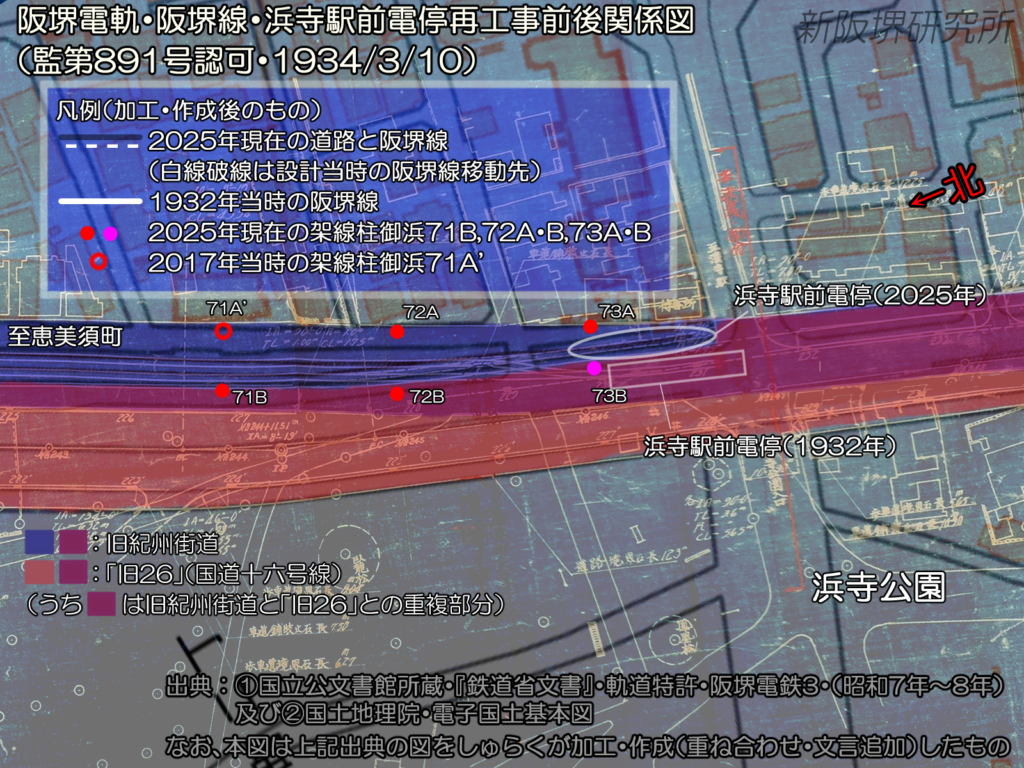

「旧26」ルート確定に伴う浜寺駅前電停の再工事

都市計画大阪地方委員会の答申により、浜寺駅前電停付近に新阪堺電車が敷設されることは避けられましたが、幅員が15間(27.3m)になることは避けられませんでした。また、概ね大阪国道改良事務所の設計どおりとなったため、内務当局の工事計画内容に従い、南海鉄道は再び浜寺駅前電停付近を工事し直しました。海道畑1号踏切以南の多くの部分は、旧紀州街道と「旧26」は隣接して平行し、両者の重なる部分が「旧26」の歩道になりましたが、図12にあるとおり、浜寺駅前電停付近で「旧26」はカーブし、旧紀州街道を全て飲み込むように建設されたため、阪堺電軌・阪堺線は浜寺駅前電停、軌道・架線及び架線柱を含む支持物を大きく東側に移動させることになりました。

1934年(昭和9年)1月30日付・甲第58号、『阪堺線浜寺驛前停留場附近工事方法一部変更認可申請書』によると、内務省大阪土木出張所により指定された位置に線路を移設させられたことが記述されています。加えて、架線関係については、工事方法書では❝既設阪堺線濱寺終點附近電車線路支持物ノ位置ヲ變更スルモノトス❞としており、❝支持物ノ建植位置ヲ別紙第一號圖ノ通リ變更スルモノトス❞と申請している以外、変更がないことを示しています。ただし、同申請書の図1『濱寺驛前停留場附近平面圖』が未発見のため、具体的にどう変更されたか不明です。図12を見る限り、2025年現在の架線柱「御浜72B」及び「御浜73B」の位置は旧紀州街道の路端にはないため、移動したものと思われます。

この申請の際に南海鉄道は鉄道・内務両大臣に対し、以下の2点を認可してほしいことが述べられています。

① ❝内務省大阪土木出張所御指定ノ位置ニ線路移設ノ結果❞、浜寺駅前電停付近の車体外道路幅員の他方(阪堺線西側の2.43m)が軌道建設規程第9条に抵触するが、国道十六号線工事改良工事のため、移動させられたので、特殊設計として認可してほしいこと。(軌道建設規程第9条では2.73m以上の車体外道路幅員が規定されています。なお、特殊設計は軌道建設規程第35条第2項の規定によります。)

② この車体外道路は❝當然國道區域ヨリ除外セラルヘキモノ❞として、国道十六号線からは除外されるものであること。

その結果、1934年(昭和9年)3月10日付、監第891号、『南海鐵道軌道工事方法變更並特殊設計ノ件』により阪堺線工事方法變更は認可され、特殊設計については許可されました。これにより、浜寺駅前電停西側の車体外寸法分、現在歩道にあたる部分は国道部分から除外され、南海の土地となったものと思われます。そして前述のとおり、架線柱「御浜72B」及び「御浜73B」は車体外寸法の端である「旧26」の車道と歩道の間の場所に建植されたものと思われます。

また、同申請書の図3『電車線路構造圖』は未発見のため、推測せざるを得ませんが、架線柱「御浜73B」はこのときに下部がコンクリート製となり、他とは異なるものになったと思われます。29

以下に当時有効だった軌道建設規程を示します。

軌道建設規程(内務・鐵道兩省令・昭和五年六月三十日改正)30

第九條

街路、特ニ主要ナル國道、主要ナル國道及特ニ主要ナル府縣道ヲ除ク他ノ道路ニ於テハ左ニ掲クル車體外有效幅員ヲ存シ軌道ヲ其ノ一方ニ偏シテ敷設スルコトヲ得

(左表の一部抜粋)

國道・主要ナル府縣道及市道・特ニ主要ナル町村道かつ

車道歩道ノ区別ナキ道路・両側人家連檐又ハ連檐スヘキ場所について

一側 四米五五以上 他ノ一側 二米七三以上

第三十五條

特別ノ事由アル場合ニ於テハ內務大臣鐵道大臣ハ本令ニ依ラザル設計ヲ命ズルコトヲ得

特別ノ事由アル場合ニ於テハ內務大臣鐵道大臣ノ許可ヲ受ケ前各條ニ規定スル設計ニ依ラザルコトヲ得

なお、現在の状況と「旧26」の幅員を考慮すると、阪堺電軌・阪堺線の西側は南海の土地ではあるものの、「旧26」の歩道として、実質的に組み入れられているものと思われます。

じゃけぇ、あの2つの架線柱は「旧26」の歩道を跨いどるんじゃね。

なお、阪堺電気軌道・阪堺線の浜寺駅前電停西側の歩道で車体外寸法を測定したところ、約2.4mあったので、当時の変更が2025年現在まで残っているものと思われます。

先生、わざわざ測りに行ったんかいな!ようやるわ。

阪堺電軌・阪堺線西側の架線柱建植位置に関する推察

ここでは阪堺電軌・阪堺線西側にある架線柱「御浜66B」~「御浜71B」の建植位置に関する推察を行います。

旧紀州街道の幅員から推測する架線柱の移動

海道畑1号踏切~浜寺駅前電停間の1934年(昭和9年)3月10日付、監第891号で認可された工事を行う前の阪堺電軌・阪堺線の併用軌道を含んだ旧紀州街道の幅員は図3-1と図13より浜寺駅前電停も含めて16.9mです。このときの架線柱は図3-1にあるとおり、旧紀州街道の道路端に建植されています。

2025年現在の地図では当時の旧紀州街道の幅員は「旧26」東側歩道、阪堺電軌・阪堺線軌道敷及び同線東側道路の幅員を合わせたものにほぼ相当します。そのため、2025年現在の同線西側の架線柱の位置が当時の旧紀州街道の道路端ではなく、軌道敷に近寄っていることがわかります。

1933年(昭和8年)12月26日付、交第8713号、『工事方法變更ノ件』に対する内務省の意見として、浜寺駅前電停付近の線路変更に伴い、❝電柱ノ位置モ之ニ基キ相當ノ變更ヲ要スルモノト認メラル、再調ノコト❞とあり、架線柱の移動の規模が大きかったことが示唆されています。交第8713号は、南海鉄道による電車線路支持物移転に関する書類である1933年(昭和8年)12月14日付、甲第1252号の大阪府知事による副申であり、再調した後、前述の1934年(昭和9年)1月30日付・甲第58号、『阪堺線浜寺驛前停留場附近工事方法一部変更認可申請書』が進達されたときに、返付されました。31

そのため、阪堺電軌・阪堺線の西側の架線柱は監第891号で認可された工事で移動した可能性が考えられます。

阪堺電軌・阪堺線の東西架線柱根本の比較

また、阪堺電軌・阪堺線の東側架線柱「御浜66A」~「御浜73A」及び西側架線柱「御浜66B」~「御浜71B」のコンクリートの根本について、その形状を比較したところ、両者に違いが認められ、東側は1段のコンクリート土台に対し、西側は2段のコンクリート土台となっています。

あれっ!?確かに東側の架線柱の根本はシンプルなのに、西側の跨線橋のそれは二段構造になっとるね。

撤去された架線柱「御浜71A’」も写真を見る限り、その根本は1段のコンクリート土台になっているね。

図3-1にある併用軌道の架線柱の構造図を見る限り、根本のコンクリート部分は東側の架線柱が近いように思われます。

西側の架線柱の二段構造はどうやってできたんやろ?

あくまで推測ですが、1934年(昭和9年)3月10日付、監第891号の工事の際に、旧紀州街道の路端にあった架線柱を根本のコンクリートごと抜き取り、現在の位置に移動させ、新たに外側を覆うようにコンクリートで固定したのかもしれません。「御浜72B」は「御浜73B」同様に作り直したのかもしれませんが、いずれも現在のところ不明です。

それがわかるのは、見つかっていない申請中の図面が発見されるか、この架線柱を撤去するときかもしれませんね。

軌道敷周辺にある堺市の道路境界標

南海電気鉄道の土地境界標がある場所の近くには、堺市の道路境界標も多数認められます。これらは軌道敷とその東側の道路との境界、その東側の道路の道路端、「旧26」の車道と歩道の境界及び軌道敷と西側の「旧26」の歩道との境界にあります。東側の道路は堺市道・浜寺公園1号線と浜寺公園4号線、西側の道路は「旧26」は府道204号線堺阪南線であり32、南海の土地境界標内にあるものの、道路としても使用されているため、示されているものと思われます。

おそらく、南海電気鉄道の土地境界標の内側は「公共の用に供する道路」として使用されているものと思われます。

まとめ

記事が長うなったけぇ、まとめるよ。

- 阪堺電軌・阪堺線は海道畑1号踏切付近より浜寺駅前電停まで旧紀州街道上の併用軌道で敷設されていた。

- 1929年(昭和4年)に架線柱を木柱から鉄柱に変更し、旧紀州街道の道端に鉄柱の架線柱を建植した。

→ここで、阪堺電軌・阪堺線の東側の架線柱の状況が2025年現在まで残ることとなった。 - 旧紀州街道の西側に隣接併行するように「旧26」が建設された。

- 「旧26」は複線の路面軌道が敷設できるように幅員15間となったため、旧紀州街道の一部が「旧26」の歩道に組み込まれた。(この路面軌道は新阪堺電車・新阪堺線を想定したもの)

- 浜寺駅前電停付近では、「旧26」が旧紀州街道を大きく吸収することとなったため、浜寺駅前電停が現在の位置に移動し、阪堺電軌・阪堺線の西側の架線柱も移動した。

→ここで、阪堺電軌・阪堺線の線路と同線の西側の架線柱の当時の状況が2025年現在まで残り、架線柱「御浜72B」「御浜73B」が「旧26」の車道と歩道の間に建植された。 - 後年、2本の架線柱を結ぶようにVトラスビームが付けられた。

→ここで、道路をまたぐ架線柱のように見える状況となった。 - 更に、軌道敷をリザベーション方式で道路と分離し、敷石を外した。

→ここで、軌道敷にバラストが見え、かつ道路と分離された現在の阪堺電軌・阪堺線の外見になった。

それにしても、阪和電気鉄道や新阪堺電車やら、この頃の南海鉄道は大変だね。

新阪堺電車・新阪堺線の大浜平面交差問題と浜寺延伸問題については、後日、詳細に述べたいと思います。

謎がほぼ解けて、スッキリしたわ。阪堺電軌・阪堺線のこの併用軌道もあと少しでなくなるから、興味あるんやったら、見に来てや。

(以下、追記)

CHIKAちゃん、ネットで探したら、こがいな写真が見つかったよ。

うわぁ!ほんまに併用軌道やん。ちょうど、まとめの6の段階の写真やな。

1955年(昭和30年)頃の写真のようだから、浜寺公園がアメリカ軍に接収されている頃の写真だね。「旧26」の後ろに見える柵がしっかりしてるね。

パルプンテのぶ(米澤光司)様、ありがとうございました。

参考文献

- 堺市編,『堺市史』続編 第2巻,堺市,1971年,538~540pを参照した。 ↩︎

- 南海鉄道株式会社 編,『南海鉄道発達史』,南海鉄道,1938年,438p,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1686937 (参照 2025-01-05)を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『南海電気鉄道』・(昭和27年~昭和31年)を参照した。 ↩︎

- 路面電車ハンドブック編集委員会 編,『日本の路面電車ハンドブック2018年版』,日本路面電車同好会,2018年,107pを参照した。 ↩︎

- 南海鉄道株式会社 編,『南海鉄道発達史』,南海鉄道,1938年,438p,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1686937 (参照 2025-01-05)を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・南海鉄道5・昭和3~4年を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・南海鉄道5・昭和3~4年を参照した。 ↩︎

- 阪堺電気軌道 編,『阪堺百年』,阪堺電気軌道,2001年,23pを参照した。 ↩︎

- 泉北郡浜寺町編,『浜寺町誌』,浜寺町,1929年,「濱寺町全図」,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1024851 (参照 2025-01-05)を一部転載した。 ↩︎

- 南海鉄道株式会社 編,『開通五十年』,南海鉄道,1936年,23p,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1266118 (参照 2025-02-02) ↩︎

- 南海電気鉄道株式会社経営企画室 編,『南海70年のあゆみ』,南海電気鉄道,1957年,61p,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2487482 (参照 2025-01-16)を参照した。 ↩︎

- 堺市 編,『堺都市計画概要』,堺市,1938年,42-45p,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1268048 (参照 2025-01-19)を参照した。 ↩︎

- 堺市 編,『堺都市計画概要』,堺市,1938年,48p,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1268048 (参照 2025-01-19)を参照した。 ↩︎

- 堺市 編,『堺都市計画概要』,堺市,1938年,48-49p,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1268048 (参照 2025-01-19)を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄2・昭和3~7年を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄2・昭和3~7年を引用・参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄2・昭和3~7年を引用した。 ↩︎

- 『第拾壹回営業報告書』,阪堺電鉄株式会社,1928年10月を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄2・昭和3~7年を引用・参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・南海鉄道6・昭和5~7年を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄3・昭和7~8年を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄3・昭和7~8年を引用した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄3・昭和7~8年を引用した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄3・昭和7~8年を引用・参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄2・昭和3~7年を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄3・昭和7~8年を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄3・昭和7~8年を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・阪堺電鉄3・昭和7~8年を参照した。 ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・南海鉄道7・昭和8~9年を引用・参照した。 ↩︎

- 鉄道時報局 編,『地方鉄道法令全集 : 附・軌道法令』,鉄道時報局,1930年,276~277p及び280~281p,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1338217 (参照 2025-02-14) ↩︎

- 国立公文書館所蔵,『鉄道省文書』・軌道特許・南海鉄道7・昭和8~9年を引用・参照した。 ↩︎

- 『堺市e-地図帳』https://e-map.city.sakai.lg.jp/sakai/Map?mid=8&mpx=135.44382444092557&mpy=34.54163002522381&mps=2500&mtp=dm&gprj=3&fid=126-10937&ffid=126-10937(2025年2月14日閲覧)を参照した。 ↩︎