出願電車線路について

今回は港南電車軌道が特許状の出願線路について、『出願電車線路経過地明細調書』及び『工事方法書』をもとに述べていきます。

出願電車線路経路

港南電車軌道が特許状の出願をしたとき、その出願電車線路は2つあり、以下の地を通過するように設定されていました1。

第1線

第1線は大阪市電の芦原橋電停を起点とし、堺市恵比須島築洲新田1番地の1を終点とする延長距離4,550間(8.273km)の路線です。その経過地は芦原橋電停、西成郡今宮町境付近、西成郡津守村字北島597番地、西成郡津守村字西島268番地、東成郡敷津村大字北加賀屋272番地の4、東成郡敷津村大字南加賀屋字老松105番地及び堺市恵比須島築洲新田1番地の1となります。途中、十三間堀川、住吉川、大和川を架橋し、高野線を跨線橋で越えます。

第2線

第2線はほぼ東成郡敷津村内を環状する路線です。その経過地は西成郡津守村字西島268番地で第1線と分岐し、東成郡敷津村大字南加賀屋字江口610番地、東成郡敷津村大字南加賀屋字老松105番地、東成郡敷津村大字北島138番地、東成郡敷津村柴谷79番地の1及び東成郡敷津村大字北加賀屋272番地の4で第1線と再び合流します。途中、住吉川を2回架橋することで越えます。

出願電車線路の経過地

文字だけだと、うちのように土地勘がないとよくわからんのじゃけど。

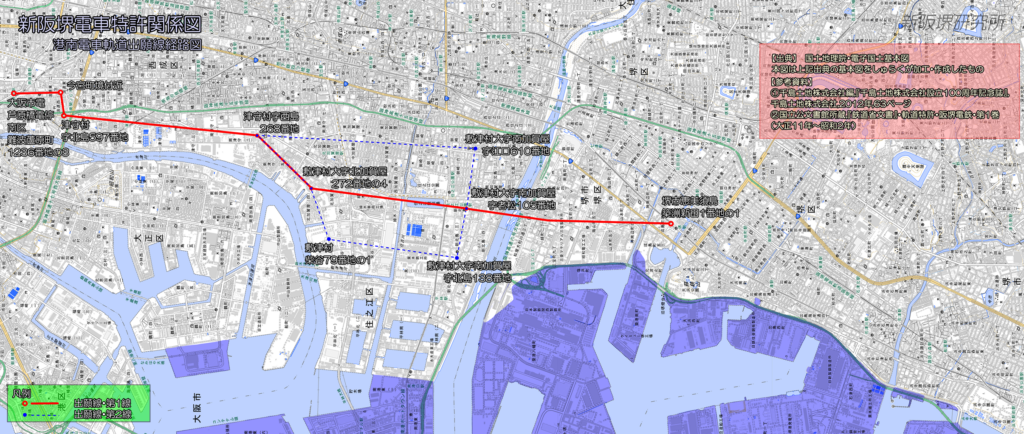

以下に、上記の2つの線を示した地図を示します。なお、この地図は『千島土地株式会社100周年記念誌』中にあった港南電車軌道の出願線に関する地図2を参考にしました。

図1に示した住所に対する丸印はおおよその場所ということでご容赦願います。

なるほど、赤実線の第1線はほぼ後の新阪堺線のルートやね。堺までで浜寺まで行っとらんけど。

それに対して、青破線の第2線はほぼ敷津村内の環状線という感じだね。ちなみに千島土地株式会社は大阪だと大正区、住之江区の土地を所有する不動産会社だよ。

そういやあ、テレビのニュースで見たけど、住之江区の地下鉄北加賀屋駅周辺のアート作品製作に協力しとったのが、千島土地株式会社って言うとったね~。

出願電車線路の経過地は港南電車軌道の発起人たちが所有する西成郡津守村、東成郡敷津村及び泉北郡三宝村の土地を通り、その両端が大阪市及び堺市になるように設定されていました。

出願電車線の工事方法について

では、『工事方法書』3より、出願線がどのような軌道にしようとしていたか述べます。

まず、出願電車線の第1線及び第2線とも、幅員10間(約18.2m)の道路中央に複線軌道を敷設する併用軌道とされました。軌道は軌間1435mmの標準軌であり、複線各軌道の中心間距離は2.60mとなっています。

次に、新設道路の雨水側溝の縁石は大阪港干潮基準面(OP)+2.88mの高さとし、敷設するレールは道路と同一の高さとしたうえで、1ヤードあたり90ポンドのものを用い、バラストとして径9.1cm以上の乗石をレール面より60.6cm下まで突き固めて敷き、長さ2.44mの枕木をレール1本について、16本使用することになっています。

また、大阪市内の区間は敷石を設置し、電線支柱は鉄柱とし、それ以外の区間は他の道路が横断する箇所について、その道幅分の敷石を設置し、電線支柱は木柱とされています。電線支柱はセンターポールで架空複線式としています。

更に、跨線橋や架設橋梁は充分に電車及び路上公衆の通行に対し、充分な強度をもたせ、そこにいたる両詰の勾配は33.3‰以内としていました。

最後に、運転車輌は電動機により動く電車を運転し、その運転速度は時速12.9km/h以内としています。

敷石による舗装状況や電柱の種類については、堺市内部分を除いて、敷設された新阪堺線はほぼ上記内容を踏襲しています。

旧堺市内は後日、経過地が変更され、国道十六号線上の併用軌道とされたため、旧堺市内も舗装されることになりました。

特許状で認可された線路について

1922年(大正11年)7月7日付、監第1381号、『港南電車軌道敷設特許ノ件』により第1線は特許されましたが、第2線は特許されませんでした。1920年(大正9年)12月22日付、土第6946号、『電氣軌道敷設特許申請ニ付副申』では、大阪府知事から第1線及び第2線とも「支障なし」と鉄道・内務両大臣へ進達していましたが、大阪府知事への通牒で❝出願線中第ニ線ト稱スル循環線ハ目下交通状態ニ於テ敷設ノ必要ナキモノト❞4認められるため、第2線と称する循環線は特許線から除くことが記述されています。

循環線周辺は田畑くらいしかないから認められなくても仕方がないね。

せやな。第2線が特許されとったら、循環線がないとあかんもんな。で、特許された第1線はどうなったん?

特許された第1線については、次回以降に記述します。